Das #LTTC #Magazin 2/2017 jetzt auch online nachzuschlagen

Das #LTTC #Magazin 1/2017 jetzt auch online nachzuschlagen

Das #LTTC #Magazin 2/2016 jetzt auch online nachzuschlagen

Alle Hände voll zu tun

Wie sich die Ballkinder des #LTTC auf ihren #Davis Cup Einsatz vorbereiten

Niemand sonst auf dem Court ist so nah´ dran wie sie. Kein VIP, kein Teammitglied, kein Offizieller. Es liegt in ihrer Hand, dass der Ball immer im Spiel bleibt und in dieser Hinsicht haben sie ihren unmittelbar vor ihnen aufspielenden Vorbildern etwas voraus. Denn ganz egal, wie oft die fast 60 Gramm schwere hellgelbe Filzkugel übers Netz hin und her schnellt – irgendwann ist jede Rallye am Ende und ihr Service gefragt. Um diesen perfekt zu servieren, besitzen Ballkinder eine überdurchschnittlich ausgebildete Auge-Hand-Koordination, was sehr wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie am Liebsten selber Tennis spielen. Zudem beherrschen die Besten ihrer Zunft etwas besonders gut, was sich „non verbale“ Kommunikation nennt und meint, dass es nicht immer Worte braucht, um sich untereinander gut zu verstehen.

So ist es auch eine wahre Freude, zu beobachten, wie sich die selbstbewusst auftretenden Jugendlichen (9 Mädchen und 11 Jungs) vom beliebten, weil sehr entspannt agierenden Rot-Weiß Trainer Maximilian Halbe noch einmal kurz die Basics dieser überaus komplexen Tätigkeit erläutern lassen, um im Anschluss in realen Spiel- und Pausenszenarien etwas zu üben was im Idealfall so rund läuft wie die digitale Spielanzeige auf dem Centercourt.

Die beiden hierfür ausgewählten LTTC Jungspieler haben am letzten Sonntagvormittag vor der Heimpartie im Davis Cup gegen Polen sichtlich Spaß daran, als Doubles der Profis aufzutreten. Der knallharte Aufschläger Jonathan Schleicher wirft das Handtuch vor dem Seitenwechsel so lässig nachlässig, das die Fängerin schon eine gute Beinarbeit abrufen muss, um es vor dem Fall zu bewahren. Sein Kontrahent Lamin da Silva hat plötzlich partout etwas gegen den ihm zugedachten Ball was solange kein Problem darstellt, solange das nun von allen beäugte „Ballkind“ immer noch einen Ball in der Hinterhand hat. Es funktioniert und selbst dann, wenn das einmal nicht der Fall ist, bricht keine Welt zusammen.

Noch zwei Übungseinheiten stehen auf dem Plan, bevor dann am Freitagvormittag die ersten Bälle longline rollen. Wie wir alle freuen sie auch die ausgewählten Ballkinder schon seit Wochen auf Davis Cup typische Matches voller Emotionen und Leidenschaft in einem hoffentlich proppenvollen Steffi Graf Stadion. Denn neben der Faszination Davis Cup dürfte die Tatsache, dass die Tennisnation Deutschland erstmals seit Steffi wieder die Nummer 1 der Damenwelt stellt, der Tennisbegeisterung in der aktuellen Tennishauptstadt der Republik zusätzlich Auftrieb geben und mehr sportbegeisterte Besucher in den spätsommerlich leuchtenden Grunewald ziehen.

Das #LTTC #Magazin I/2016 jetzt auch online nachzuschlagen

#LTTC “Rot-Weiß” Berlin #Das Magazin #Jetzt online gehn und ansehn.

Ausgerechnet in Berlin

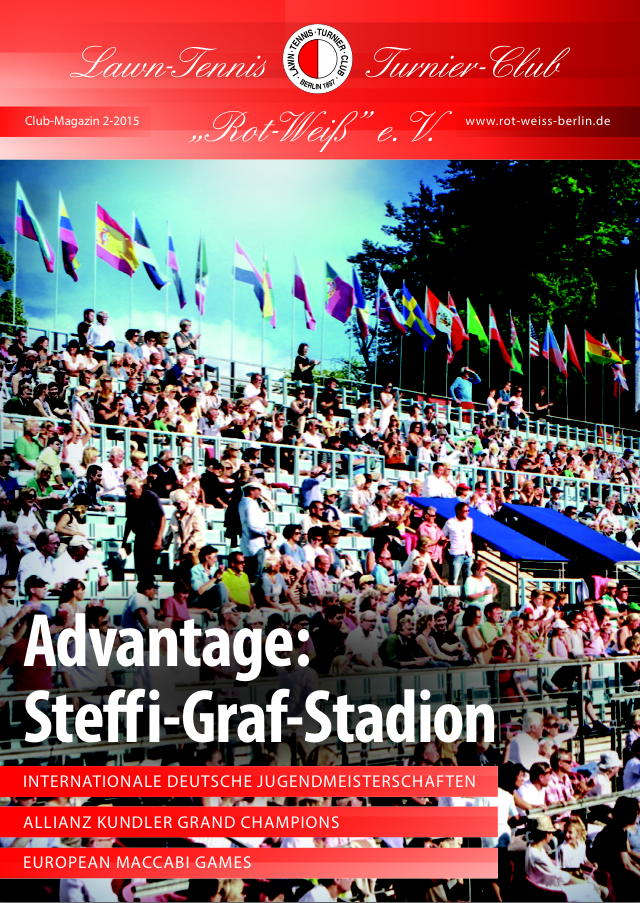

Wer dieser Tage im Grunewald Richtung Hundekehle unterwegs ist und am wohl schönst gelegenen Tennisclub der Hauptstadt vorbei fährt, nimmt automatisch Tempo weg, um mehr von dem mit zu bekommen, was sich dort gerade wieder abspielt. Denn da, wo vor kurzem noch die Legenden des weißen Sports aufgeschlagen haben, geht es derzeit schon wieder richtig rund. Im Rahmen der 14. European Maccabi Games 2015 kämpfen derzeit 200 Athleten aus 22 Ländern im blitzblanken Steffi Graf Stadion und auf den 16 penibel gepflegten Sandplätzen des LTTC Rot Weiß Berlin um Medaillen.

Ob es in der Geschichte des Clubs schon einmal ein solch polyglottes Stelldichein von Turniersportlern aus gefühlten sechs Generationen gegeben hat, darf aufgrund der momentan geradezu babylonisch anmutenden Sprachenvielfalt auf rot-weißem Grund getrost bezweifelt werden. Während ein Team aus England den Satzball ihres grandios aufspielenden Doppels bejubelt, fordern argentinische Unterstützer lautstark mehr Leidenschaft und Kampfgeist bei ihren Protagonisten ein. Stars & Stripes dekorierte US Athleten nehmen einen Drink an der Bar des Grand Slam und ein ganz offensichtlich internationaler Mix spielfreier Twens genießt den sommerlichen Badespaß am See, der sich eben nur hier so „closed 2 court“ erleben lässt. Neben der sehr entspannten Atmosphäre fällt auf, dass sich vor allem die älteren Sportlerinnen und Sportler wie auch Gäste und Besucher oftmals spontan zunicken und einander mit einer vorauseilenden Freundlichkeit begegnen, die ahnen lässt, wie sehr sich alle hier darüber freuen, dass es so weit gekommen ist.

Das A-Team des LTTC um Sportdirektor Markus Zoecke lässt sich weder von 20 (!) Konkurrenzen noch von einer ausgeprägten B-Runde aus der Ruhe bringen und meistert die Organisation dieses sportlichen Großevents so unaufgeregt wie effizient. Schließlich sind die EUROPEAN MACCABI GAMES nach den Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften und den ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS die dritte Großveranstaltung innerhalb weniger Wochen. So etwas macht stolz, souverän und wird sicherlich früher als später weitere Großsponsoren an Land ziehen. Nach mehr als 300 Matches bisher, verjüngt sich nun der Kreis der Aspiranten merklich und die Spannung steigt, bevor am kommenden Montag die Finals ausgespielt werden und die Besten aufs Treppchen steigen dürfen. Die Tatsache, dass tennisbegeisterte Berliner und ihre Gäste umsonst zuschauen können und Sonnenschein übers Wochenende hinaus auf dem Spielplan steht, wird hoffentlich dafür sorgen, dass noch mehr Menschen den Gottfried von Cramm Weg, der im Übrigen genau so gut David Prenn Weg heißen könnte, aufsuchen werden. Nach dem spielfreien Samstag findet am Sonntag zusätzlich ein „Let´s play together“ mit Camille Gbaguidi-Keller und Markus Zoecke (So. / 11.00 Uhr) statt. Dem prominenten Paar werden zwei Teilnehmer(innen) zugelost, die dann zusammen mit ihnen beim Showmixed auf dem Center Court glänzen können.

Ein Gewinner steht übrigens jetzt schon fest. Nämlich der Sport und seine therapierende Wirkung in Sachen Völkerverständigung und Aussöhnung. Der erste deutsche Maccabi-Präsident, Harry Schartenberg, erklärte 1965 anlässlich der Gründung der deutschen Sektion „Wir versuchen heute, die jüdische Jugend in Deutschland auch im deutschen Sport zu integrieren und den Gedanken an Israel zu pflegen“. 50 Jahre später scheint das und Einiges mehr ausgerechnet in Berlin außerordentlich gut zu gelingen.

Diesem Anfang wohnt viel Zauber inne

Die Premiere der ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS erweist sich als Glücksfall für den LTTC und den Tennisport in der Hauptstadt

Wir wollen uns gar nicht erst vorstellen wie es gewesen wäre, wenn sich außer Jim Courier auch Petrus unpässlich gezeigt hätte. Die Weisheit, dass sich das Glück vorzugsweise die Tüchtigen aussucht, nahm sich der himmlische Wettermacher offensichtlich zu Herzen und ließ selbige nicht im Regen stehen. Nach einem überraschend freundlichen Turnierauftakt am 27.Juni ging er am darauf folgenden Sonntag in die Vollen und hatte so großen Anteil daran, dass Tausende von Tennis begeisterten Sehfrauen und Sehmännern auf der weitläufigen Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin 1897 hinter ihren nunmehr ja tatsächlich unentbehrlichen Sonnenbrillen glänzende Augen bekamen.

Dabei hatte es anfangs nicht unbedingt danach ausgesehen, dass der wagemutige Pilot wie geplant über die große Bühne geht. Denn wie so oft, wenn sich wenige entschließen, etwas wirklich Neues auf die Beine zu stellen, gibt es auch immer jene, die versuchen, ihnen hierbei ein Beinchen zu stellen und solche, die sich darin üben, das gerade entstehende Große systematisch klein zu reden. Hinzu kommen jede Menge Eitelkeiten sowie unterschiedliche Ansichten darüber, wie dieses gewaltige Unternehmen profitabel, aber dennoch bezahlbar zu stemmen ist.

Gut, dass sich das Quartett bestehend aus LTTC Präsident Werner Ellerkmann, Sponsor David Patrick Kundler, Veranstalter Frank Lichte sowie LTTC Sportdirektor Markus Zoecke von nichts und niemandem beirren ließ. Zusammen mit den Vorständen des LTTC und ungezählten helfenden Händen gelang es in nur wenigen Wochen, dem seit Jahren unschön dahin siechenden Steffi Graf Stadion Glanz und Anmut zurück zu geben. Eine Kultstätte des europäischen Tennisportes wurde quasi über Nacht zur Geburtsstätte eines Turniers, das es bis dato in dieser Form noch nirgends gegeben hat. Neben den vorgenannten Herren trugen übrigens auch zwei rot-weiße Damen wesentlich dazu bei, dass sich der Club so souverän präsentierte wie lange nicht mehr. Klaudia Zoecke sorgte mit stilsicherer Hand und tatkräftiger Unterstützung der Villa Stein dafür, dass im Grand Slam endlich eine für preußische Verhältnisse schon fast glamourös anmutende Atmosphäre einkehrte. Auch die Betreuung prominenter Zeitgenossen, bei der bekanntermaßen ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt ist, war hier und bei den umsichtig agierenden Servicekräften und Sicherheitsteams in besten Händen. Katrin Kempe managte das bei solchen Erstaufführungen unvermeidliche administrative Chaos mit der stoischen Gelassenheit einer Marathonläuferin und behielt auch dann die Nerven, wenn Dritte wirklich nervten. Weitere Glücksfälle in Form von Mitgliedern, die mit ihrem Ideenreichtum, intelligentem netzwerken und selbstverständlicher Hilfsbereitschaft erhebliche finanzielle Einsparungen realisieren konnten, kamen hinzu. Hier werden sich nach gelungenem Auftakt in Zukunft sicherlich noch weitere Unterstützer finden.

Wie gut das neue Legenden Konzept funktioniert, wurde in dem Moment deutlich, als es aufs Äußerste gefährdet schien. Schließlich trat mit der extrem kurzfristigen Absage der vermeintlichen Zugnummer Jim Courier der GAU schon ein, bevor das Ganze überhaupt losging. Auch hier wollen wir uns lieber nicht vorstellen, was beispielsweise dem Veranstalter Frank Lichte angesichts dieser Absage durch den Kopf ging. Doch spätestens als der Spiritus Rektor des Turniers, Markus Zoecke, sichtlich übernächtigt in der Mitte des Center Court stehend, aus der Not eine Tugend machte, nichts schön redete und stattdessen ein „Jetzt erst recht“ in den Subtext brachte, freute man sich über seine Klasse und auf das Format.

Apropos Klasse. Wie der LTTC Hoffnungsträger „Rudy“ Rudolf Molleker erstmals vor großer Kulisse sein Match gegen den fulminanten Entertainer und wohl populärsten Tennisbotschafter der Grande Nation, Henri Leconte, gestaltete, machte deutlich, warum er den Spielern seiner Altersklasse längst enteilt ist. Beeindruckend unbeeindruckt spielte er Leconte die Bälle zu, ließ ihn seine Spielchen machen und punktete letztlich, ohne wirklich weh zu tun. Respekt. Dem Jungen sieht man an, dass er Federer als Vorbild hat.

Pat Cash, der nach wie vor einen Zug in der Vorhand und einen Schlag bei den Frauen hat, warf seine verschwitzen, heiß begehrten Stirnbänder mit der Grandezza eines Toreros in die Ränge. Wimbledon- und Olympiasieger Michael Stich präsentierte sich hingegen hanseatisch nüchtern und kämpferisch konzentriert. Er ist in diesem Kreis spielerisch die Nummer Eins und verzichtet fast gänzlich auf Show & Emotion. Warum sich mit denen messen, die das ganz offensichtlich besser können? Stich missioniert lieber seine Leidenschaft für technisch einwandfreies Tennis und teilt uneitel seine Expertise mit dem Nachwuchs. Wer dabei war als er am frühen Sonntagmorgen zwei hochkonzentrierten, jungen Topathletinnen auf Platz 1 geschlagene 75 Minuten Serviceunterricht vom Allerfeinsten spendierte, weiß, wie ungemein positiv der Mann tickt.

Leconte ist als Maitre de Plaisier „tout le Monde“ in seinem Element und gewinnt auch die Herzen des Berliner Publikums im Handumdrehen. Er hat sichtlich Spaß am Spiel und sorgt im Zusammenspiel mit dem kongenialen Tennisartist Monsieur Mansour Bahrami immer wieder für staunendes Raunen im Rund, dass früher oder später hoffentlich auch in Las Vegas vernommen wird. Als designierter Ehrenturnierdirektor der ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS hat es sich Ilie Nastase trotz gerade überstandener Operation nicht nehmen lassen, in Berlin dabei zu sein. Der fast 70jährige, mehrfache Grand Slam Sieger und ehemalige Nummer 1 im Welttennis freut sich sichtlich darüber, dass zu später Stunde auch sein junger Freund Henry zu großer Form aufläuft.

Mahnte unlängst noch Boris Becker, dass dem Tennis in Zukunft echte Typen fehlen könnten, so wäre er angesichts der Avantgarde vom LTTC und der Allianz dieser vier Tennisgrößen im Stadion seiner Wohnzimmerfreundin sicherlich begeistert gewesen.

Beim Abschied fällt der Blick auf eine vom Mondlicht beschienene Formation automobiler Legenden von betörender Linienführung. Unter anderen haben es sich zwei rassige britische Raubkatzen, eine Pagode mit Stern und ein ebenfalls phantastisch aussehendes französisches Cabriolet auf der roten Asche bequem gemacht, was wohl nicht allen gefallen haben soll. Dabei hat es sich schon der Symbolik wegen gelohnt, die rot-weiße Linie einmal im Jahr zu überfahren. Schließlich sind auch sie Champions einer Epoche, in der weniger Verzicht und Vorsicht und mehr Vermögen und Vertrauen das Denken und Handeln der Menschen inspirierte.

Die ALLIANZ KUNDLER GRAND CHAMPIONS werden auch 2016 eindrucksvoll beweisen, dass Akzeptanz, Attraktivität und Aura im Tennisport noch nie eine Frage des Alters war. In diesem Format treffen Expertise und Exzellenz auf Ehrgeiz und Vehemenz. Eigentlich kein Wunder, dass so etwas matcht.

LTTC-AUSLANDSJOURNAL

Roter Teufel (Teil 2) – Mein Leben zwischen Himmel und Hölle

17. Dezember. Es ist soweit. Die Theorie macht den Anfang. Gerade die Älteren unter uns sind besonders nervös. Haben wir doch seit Jahren keine Prüfung mehr ablegen müssen. Führerschein, Abi,Tauchschein, Segelschein – alles eine Ewigkeit her! Plötzlich ertappt man sich bei dem Gedanken, einen Spickzettel anlegen zu wollen. Katrin hat sich ein paar Formeln mit Kuli auf die Innenflächen ihrer Hände geschrieben und ich wiederhole mit geschlossenen Augen mantramäßig die 10 FIS-Gesetze. Doch alles geht glatt. Es zahlt sich aus, dass wir in den Abendstunden den Stoff brav repetiert haben. Als wir nach rund einer Stunde die Halle verlassen und uns für den praktischen Teil der Prüfung vorbereiten, sind wir guten Mutes.

Drei Prüfungen gilt es nun noch sicher und schulmäßig zu fahren. Neben dem Kurven und Carven Grundstufe, wartet noch der so genannte Trichter, den wir hinunter schwingen müssen. Dabei ist es wichtig, am Ende vor den aufmerksamen Augen der Prüfer in perfekter

Haltung zum Stillstand zu kommen. Einen Moment auf dem falschen Ski gestanden, und alles ist hin. Ich denke an meine Skischutzheiligen Toni Sailer und Luis Trenker und bitte sie um Beistand. Dreimal unbewegte Mienen. Ein gutes Zeichen. Zumindest dann, wenn man sich auf die nonverbale Kommunikation des Tirolers versteht.

Drei Stunden später hat der anfängliche Alptraum ein traumhaftes Ende. Die Jury befindet, dass wir ab sofort zum Skilehren im organisierten Skiraum befähigt sind. Wir sind glücklich und feiern ausgelassen. Allerdings spare ich mir den obligatorischen Gang ins Londoner, da es am nächsten Morgen vom Bahnhof Kitzbühel-Hahnenkamm über Wörgl und München zurück nach Berlin geht. Noch ein paar Tage bis zum Weihnachtsfest, das traditionell mit der Großfamilie in Aachen gefeiert wird und kürzer als sonst ausfallen wird. Denn am 26. Dezember müssen die neuen Teufel bis spätestes 18 Uhr im Büro zur Einkleidung erscheinen. Dann wird sich zeigen, was die Theorie in der Praxis wert ist und wie es sich anfühlt, im knallroten Toni Sailer-Outfit voraus zu fahren. Wer wird mein erster Schüler sein? Anfänger, Intermediate oder ein Könner? Kind, Frau, Mann oder gleich eine Gruppe? Daitscher, Österreicher, Engländer oder Russe? In wenigen Tagen werde ich es wissen.

Die Gans ist gegessen und Kitzbühel hat mich wieder. Mir wird der Skilehrerausweis und ein Handy mit den Kurzwahlen der Kollegen sowie den Nummern der diversen Rettungsdienste ausgehändigt. Hinzu kommt das Erste Hilfe Set für den Fall der Fälle. Alles ist unbedingt mitzuführen. Renate, die unter anderem für die Ausrüstung der Roten Teufel verantwortlich ist, kleidet mich noch am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages ein. Ich bekomme wirklich fesche Gwänder nebst Stirnband, Mütze und mit unserem Logo bestickte schwere Lederhandschuhe. Klar, dass diese Ausrüstung nicht in die Taschen des gut geschnittenen Anoraks passt. Also investiere ich noch in einen speziellen Tourenrucksack, der es mir erlaubt, weitere nützliche Gegenstände wie Kamera, Wasserflasche, Sonnenschutzmittel, Ersatzmütze und ein zweites Paar Handschuhe auf der Piste mitzuführen.

Wie alle anderen, die noch keinen Gast haben, erscheine ich morgens um neun Uhr im Büro. Rudi Sailer jun., der Sohn des Skischulleiters, übergibt mir stumm ein winziges Zettelchen auf dem ein schwer zu entziffernder Name und 9.30 Uhr steht. Ich frage, ob der Kunde „Kasper“ heißt und ernte ein kurzes „Wos i net“. Als ich nach dem Treffpunkt frage, ist er mit seinen Gedanken schon wieder woanders, fixiert den Monitor vor sich und telefoniert mit einem seiner drei Telefone. Er ist der Einteiler, also eine Art Broker, der die Anfragen der Gäste sichtet und an die richtigen Kandidaten weiterleitet. Der Mann hat cirka 300 höchst unterschiedliche Typen im Kopf. Er kennt die Namen seiner Spezis und weiß – was noch viel wichtiger ist – wer welche Sprache spricht. Dies ist im doppelten Sinn zu verstehen.

Denn es geht nicht nur darum, einem russischen Gast einen Skilehrer zur Verfügung zu stellen, der nasdrowje versteht. Er muss auch wissen, inwieweit der Lehrer nervlich belastbar ist. Kommt sie mit einem schreienden, sich auf der Piste wälzenden Kind zurecht? Hat er das Durchsetzungsvermögen, um einer kapriziösen Millionärsgattin klar zu machen, dass auch Sie in der Liftschlange anstehen muss und in eine Sechs-Personengondel manchmal tatsächlich auch sieben Menschen drängen? Ein Job also, der viel Fingerspitzengefühl, eine ausgeprägte Menschenkenntnis und vor allem Timing abfordert. Zum Glück ist Rudi einer der besten Golfer der Alpenrepublik, arbeitet im Sommer als Pro (Handicap +4), hat ein überaus sensibles Händchen und blickt durch.

Resi, die gute Seele im Büro und eine Art Mutter der Kompanie, erbarmt sich meiner und erklärt mir, dass ich ins Hotel Erika muss, um den dort logierenden Gast in Empfang zu nehmen. Der Weg ist weit und die Zeit knapp. Also wackele ich im Schweinsgalopp, die neuen Skischuhe an den noch immer schmerzenden Füßen, Richtung Hotel. Ski auf der Schulter mit den Schaufeln in Laufrichtung. Wer sie unter dem Arm trägt und auf Ernst Hinterseer, den stellvertretenden Leiter der Skischule und Bruder des bekannten Tiroler Schmusebarden trifft, hat ganz schlechte Karten. Schwitzend komme ich an die Rezeption und erkundige mich nach einem Gast namens Kasper. „Sie meinen sicher Herrn Karpov“, entgegnet mir die freundliche Concierge und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Eine Viertelstunde später erscheint Mr. Karpov samt Gattin Margaux und einer siebenköpfigen Entourage. Sie ist eine Schönheit, Mitte 20 und spricht einwandfrei Englisch. Herr Karpov schenkt mir ein knappes Kopfnicken und sieht genau so aus wie man sich einen steinreichen Oligarchen vorzustellen hat. Groß, mit stattlichem Bauch und Gesichtszügen, die signalisieren, dass man diesem Mann besser nicht widerspricht. Im komfortablen Minibus und zwei BMW ́s geht es zur Fleckalmbahn. Ich frage mich insgeheim, wie die schweren Jungs wohl mit ihren Brettern zurecht kommen.

Oben angekommen, bedeutet mir ein Leibwächter, dass jetzt erstmal Gluhwein auf der Tagesordnung steht und ich trinke brav mit. Die mir angebotenen Fläschchen Jägermeister lehne ich jedoch höflich, aber bestimmt ab. Schließlich bin ich auch dazu da, Mrs. Karpov vor jeglicher Unbill zu schützen und möchte mir nicht vorzustellen, was passiert, wenn ihr etwas passiert. Ein halbwegs klarer Kopf empfiehlt sich also.

Endlich geht es auf die Piste. Die Männer lachen laut und bedenken sich mit derben Späßen. Zu meiner Überraschung fahren sie durchweg akzeptabel. Technische Mängel werden durch Schnelligkeit kompensiert.

Ein Kollege und Russenspezialist hat uns vorgewarnt und erklärt, dass es keine gute Idee ist, die mit einem unerschütterlichem Selbstbewusstsein ausgestatteten Russen zu kritisieren. Schon gar nicht dann, wenn Frauen in der Nähe sind. Also streue ich ein paar Euphemismen auf Englisch ein, von denen ich nicht weiß, ob sie überhaupt verstanden werden.

Die Jungs haben sichtlich Spaß und donnern wie Kanonenkugeln die zum Glück noch fast leeren Pisten herunter. Ich umkreise Margaux, fahre saubere Bögen vor und melde rechtzeitig jede auch noch so kleine Eisplatte auf der Piste. Gleichzeitig scanne ich den rückwärtigen Raum und halte jeden Snowboarder oder Skifahrer, der in der Nähe von uns fährt oder unsere Spur kreuzen will, im Auge. Bei fortgeschrittenen Snowboardern ist besondere Vorsicht angesagt. Man kann ihre plötzlichen Richtungswechsel schwer voraus ahnen und sollte immer auf den worst case gefasst sein. Schnell bemerke ich, dass mein rotes Gwand ungefähr dieselbe Wirkung hat wie die Schnauze eines Porsches im Rückspiegel eines Golffahrers auf der linken Spur der Autobahn. Die Leute machen schnell und bereitwillig Platz. Hinzu kommt, dass meine Russen jede Menge Schnee aufwirbeln, was ebenfalls hilfreich ist.

Nach eineinhalb Stunden Pistenspaß sind meine Moskowiter Schützlinge schon wieder durstig. Nicht etwa dehydriert. Das von mir zwischendurch angebotene Wasser hat nur Margaux konsumiert. Nein, jetzt muss etwas ran, was Herz und Seele erwärmt. Ich schlage die Sonnbühel vor. Eine Hütte, die von den meisten Skilehrern eher selten angefahren wird. Denn dort sind die Preise im Vergleich zu anderen alpinen Restos exorbitant und es gibt nicht die sonst üblichen Sonderpreise für Ski Instructors. Während der Ausbildung hat uns Beppo dort einmal auf einen Espresso eingeladen und mit maliziöser Miene erwähnt, dass hier die Chickimicki zuhaus san. Egal, jetzt san die Russ hier zuhaus und für diese Klientel ist das Beste gerade gut genug.

Kurze Zeit später sitzen wir an einem reich gedeckten Tisch 2000 Meter über dem Meer. Nach einem ausgedehnten Gelage bin ich froh, dass der Bindungseinstieg auf Anhieb funktioniert. Diverse Tequillas, heiße Witwen und ein sehr guter Weißwein lassen einen quasi von selbst schwingen. Auch die feste Kost war reichlich und von erlesener Qualität. Während ich mittags normalerweise eine Gulaschsuppe oder Tiroler Gröstel zu mir nehme, habe ich jetzt den angenehmen Nachgeschmack von Scampi in Knoblauch auf der Zunge. Angesichts der üppigen Bestellung verzieht der Kellner auch keine Miene als einer der stämmigen Bodyguards darauf besteht, Kaiserschmarrn mit Würstel auf seinen Teller zu bekommen. Eine Kombination, die hier sonst wohl nur bei schwangeren Frauen durchgehen würde.

Die Rechnung liegt im vierstelligen Bereich und mein Gastgeber zahlt mit einer Contenance, die klar macht, dass Geld für ihn kein Thema ist. Und doch ist ihm Eitelkeit wie Großmannsucht fremd. Er spreizt sich nicht wie viele der hier tafelnden Gäste. Mit einer angenehmen Selbstverständlichkeit genießt er den Service, achtet penibel darauf, dass jeder von allem genug bekommt und freut sich über die Freude des Kellners bei der Begleichung der Rechnung, die er um ein üppiges Trinkgeld aufstockt.

Die nächsten zwei Tage nehme ich Abends nur noch Yoghurt zu mir und verzichte auf das eigentlich obligatorische Bierchen unter Kollegen auf der Streifalm. Am Ende des dritten Skitages teilt mir Margaux mit, dass ich um 19 Uhr zum gemeinsamen Diner im Hotel Erika eingeladen bin. Ich erscheine pünktlich und werde freundlich begrüßt. Es gibt Bortsch nebst Zander und Wodka mit sauren Gürkchen. In Windeseile habe ich vier große Wodkas intus und taue auf. Meine Kunden wollen wissen, was ich im Sommer mache, und ich erzähle ihnen, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Schreiben verdiene, was sie ganz offensichtlich nicht befriedigt. Ich murmele etwas von Literatur und erwähne Puschkin und Dostojewski. Plötzlich kommt mir eine Idee. Ich schlage vor, Rilkes berühmte Fabel Der Panther sehr frei interpretiert auf russische Art vorzutragen. Die Russen sind einverstanden und ein Dolmetscher wird an unseren Tisch beordert. Ich erhebe mich, trinke noch einen Wodka und setze an:

Mein Blick ist vom Vorüberziehen der Wodkas so müd ́ geworden, das er nichts mehr hält. Mir ist als ob es tausend Wodkas gäbe und hinter tausend Wodkas keine Welt.

Mein schwankend Gang geschmeidig starker Schritte, der meinen Kopf nun immer schneller dreht, ist wie ein Tanz um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.

Doch endlich senkt sich sanft der Schleier der Pupille, es geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.

Meine Gastgeber sind begeistert und wollen mehr. Mehr Wodka, mehr Gedichte. Nach zwei Zugaben entwickelt sich ein anregender Dialog über Musik, Literatur, Skifahren und all das, was Leben lebenswert macht. Es ist schon weit nach Mitternacht als ich mich sternhagelvoll, aber glücklich auf den Rückweg mache. Ich erwache ohne die Spur eines Katers und mache mich wieder auf den Weg ins Hotel. Ein gut gelaunter Alexander Karpov reicht mir die Hand,

nennt mich erstmals Gospodin und erklärt, dass ich heute frei habe, weil sie Curling spielen wollen. Ich schwebe beglückt davon und kann den ersten Tag seit meiner Ankunft frei laufen. Diesen Tag nutze ich, um das Gebiet und vor allem die unterschiedlichen Skirouten zu studieren. Denn in diesem Punkt haben unsere Ausbilder offensichtlich auf unsere autodidaktischen Fähigkeiten vertraut, was allerdings üble Folgen haben kann. Schließlich ist es fast unmöglich, in der Kürze der Zeit alle Pisten im Kopf zu haben. Zudem gibt es kaum etwas Peinlicheres als einen Skilehrer, der mit den Schultern zucken muss, wenn er nach dem Weg oder einer speziellen Abfahrt gefragt wird. Und, glauben Sie mir, wir werden oft gefragt!

So hatte ich von einer mittelschweren Talabfahrt nach Kirchberg gehört, die ich mit meinen Russen zum Abschluss eines langen Skitages testen will. Auf der Panoramakarte des Skigebietes habe ich mir die Nummer der Abfahrt eingeprägt. Zudem ist die Piste als rot klassifiziert und damit für durchschnittliche Skifahrer locker zu bewältigen. Doch der Zufall will, dass wir kurz vor dem Start unerwarteten Zuwachs bekommen. Das Funkgerät eines Begleiters piepst, es heißt stoj und nach wenigen Minuten kommt Karpovs cirka vierjährige Tochter in Begleitung der babuschka hinzu. Die Kleine bringt locker 20 Kilo auf die Waage und bekommt gerade mal den Schneepflug auf die Reihe. An ein Zurück ist jetzt nicht mehr zu denken. Es heißt Markusch, show us the way und los geht ́s.

Nach der Hälfte der Abfahrt ist das Kind am Ende seiner Kräfte. Also nehme ich das Mädchen zwischen die Beine und versuche sie auf diese Weise den Berg hinunter zu bringen. Nach kurzer Zeit brennen meine Oberschenkel wie Feuer und auch mein Rücken schickt in immer kürzeren Abständen üble Rückmeldungen. Hinzu kommt, dass die Piste eine Premiere für mich darstellt und ich an jeder Abzweigung ins Schwitzen komme. Sicherlich wird mein Gast mehr als nur die Stirn runzeln, wenn wir plötzlich wieder an einem Lift ankommen und nicht an der Talstation, wo die Abholer schon warten. Jetzt nur keine Unsicherheit zeigen, denke ich und tue so als würde ich die Strecke blind kennen. Verflucht, immer noch keine T alstation in Sicht. Die Kleine wird immer nervöser und meine überbeanspruchten Beine fangen an zu zittern wie Cavellinhos bei einer Schussfahrt. Es hilft nichts. Ich muss die Taktik ändern. Mit einem gequälten Grinsen übergebe ich Alexander die Skistöcke und klemme mir seine Tochter wie ein Bierfass unter den rechten Arm. So bin ich wesentlich schneller, aber das Risiko einer Verletzung bei einem möglichen Sturz steigt ebenfalls. Nach fünf Minuten nehme ich sie unter den linken Arm, um meine Bandscheiben wenigstens ausgeglichen zu schädigen. Als endlich die ersten Träger der Seilbahn auftauchen, kämpfe ich mit den Tränen. Meine Kunden schwärmen von der Abfahrt und loben meine Ortskenntnis. Ich sehe keinen Grund, sie zu korrigieren.

Der letzte Tag mit meinen ersten Gästen verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Ich erhalte ein fettes Trinkgeld nebst einen Beutel mit gefrorenen Fischen. Wir verabschieden uns aufs Herzlichste und wünschen uns einen guten Rutsch ins Neue Jahr. In wenigen Stunden ist Silvester. Aber ich will nicht rutschen. Ich will springen! Traditionell steigt in Kitzbühel mit Einbruch der Dunkelheit am 1. Januar ein großes Fest im Zielraum der Streif. Mehr als 10.000 Schaulustige kommen zusammen, um ein Feuerwerk der Extraklasse zu erleben und die Galavorführung der Roten Teufel zu bewundern. Alle rund 300 Ski- und Snowboardlehrer müssen per Fackel im Zielhang die neue Jahreszahl illuminieren. Alle? Nein, nicht alle. Denn alljährlich drängt es eine Elite der Roten Teufeln zu einem nächtlichen Fackellauf mit anschließender Feuertaufe. Spätestens als Rudi Sailer Senior bei der ersten Vollversammlung aller Lehrerinnen und Lehrer im Kitzbühler Kolpinghaus das Ritual erwähnt und diejenigen, die es heuer wieder wagen wollen, eindringlich vor der Schanze, die man nit siekkt warnt, wächst in mir der Wunsch, dabei zu sein.

Doch der Wunsch allein reicht nicht, um dieser Truppe anzugehören. Es gilt, einen Testsprung über eine ca. 2,50hohe Schanze zu absolvieren, hinter der sich eine 2 x 2 Meter große Stahlwanne befindet, die wiederum einen Scheiterhaufen beheimatet. Die Probe findet bei Tageslicht und ohne Feuer statt, was der Sache einen zusätzlichen Kick beschert.

Ich feiere Silvester erstmals seit Jahren dezent und verzichte auf jeglichen Abusus. Gut ausgeschlafen, gleite ich am Nachmittag des 1. Jänner 2010 Richtung Zielraum. Als ich dort eintreffe, ist eine Pistenraupe schon dabei, das Katapult aus Schnee aufzuschichten. Ernst Hinterseer ist auch vor Ort und eine kleine Anzahl durchweg gut austrainierter Teufel. Ich packe meine Kamera aus und knipse ein paar Fotos. Dann machen sich die ersten Freiwilligen an den Aufstieg. Ich will mich dazu gesellen als Ernst auf mich zukommt. Er ist ein großer, schlanker, gut aussehender Mann, der auch einen amerikanischen Senator geben könnte. „Du willst doch nicht etwa hupfen“, sagt er mit ernster Miene „bischt doch fascht fuffzg!“. Ich grinse, pariere mit einem wenig überzeugenden „Na und?“ und steige im Pinguinschritt die cirka 60 Meter auffi. Na prima, denke ich mir und verfluche Ernst insgeheim für seine sicherlich gut gemeinte Warnung. Lass es, meldet meine linke Gehirnhälfte. Just do it, sagt die rechte.

Nachdem ich die ersten beiden Springer mit Argusaugen beobachtet habe, setze ich zur Schussfahrt an. Allerdings ohne mich wie die beiden Vorläufer kräftig abzustoßen und die Geschwindigkeit auf den ersten Metern per Schlittschuhschritt auch noch zu forcieren.

Es geht gerade so gut, da ich denkbar knapp hinter der Wanne aufsetze und froh bin, dass es mich nicht einihaut.

Andi, ein junger Einheimischer, technischer Leiter der Roten Teufel und ein exzellenter Skifahrer befindet, dass ich noch einmal hupfen muss. Auch ein junger Holländer darf noch einmal aufsteigen. Diesmal steige ich ein paar Meter höher hinauf und gebe richtig Gas. Passt! Ich bin dabei. Als einer von 17 Hupfern werde ich durchs Feuer fliegen! Zusammen mit den anderen geht’s in die Kleiderkammer, um spezielle Anzüge anzulegen. Ich denke sofort an asbestverstärkte Textilien. Die Realität ist ernüchternd. Ich reiche Renate mein blitzsauberes Toni Sailer Outfit und erhalte ein Exemplar, das nur im Dunkeln gut aussieht. Man will wohl Nummer sicher gehen. Außerdem erfahre ich, dass man schon lang kainen Daitschen mehr grillt hat, was sich wenig vorteilhaft auf meine Psyche auswirkt.

Roter Teufel (Teil 1) – Mein Leben zwischen Himmel und Hölle

Einmal als Skilehrer über die Pisten wedeln, bevor weiche Knie und ähnliche Alterszipperlein den Jugendtraum zunichte machen. Kurz vorm 50. Geburtstag habe ich es gewagt. Nicht irgendwo, sondern dort, wo sich die Besten des weißen Sports auf der legendären Streif alljährlich die Kante geben. Im österreichischen Kitzbühel (Tirol) bei der berühmten Skischule der „Roten Teufel“. Ein Erlebnisbericht.

Einmal als Skilehrer über die Pisten wedeln, bevor weiche Knie und ähnliche Alterszipperlein den Jugendtraum zunichte machen. Kurz vorm 50. Geburtstag habe ich es gewagt. Nicht irgendwo, sondern dort, wo sich die Besten des weißen Sports auf der legendären Streif alljährlich die Kante geben. Im österreichischen Kitzbühel (Tirol) bei der berühmten Skischule der „Roten Teufel“. Ein Erlebnisbericht.

Die Entscheidung stand innerhalb von Stunden. Katrin begegnete mir an einem grauen und verregneten Novembernachmittag in Berlin mit einem Lächeln, das von der Gewissheit gespeist war, schon bald wieder das Weite suchen zu können. Als Besitzerin einer gut nachgefragten Bungalowanlage auf Ibiza hat sie im Winter regelmäßig ihre free season. Normalerweise nutzt sie die Zeit, um nach Thailand zu fliegen und sich Gutes zu tun.

Diesmal jedoch überraschte sie mit einem Klimawechsel. Bei Kerzenlicht, Lammkeule und Rotwein erzählt sie, dass sie in wenigen Tagen nach Österreich abzureisen gedenke, um in Kitzbühel die 11-tägige Anwärterprüfung zur Skilehrererin bei den Roten Teufeln abzulegen. Da schon am nächsten Tag Anmeldeschluss ist, bleibt keine Zeit, um abzuwägen oder zu hinterfragen. Ganze zehn Tage bleiben mir noch, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Meinen kleinen Sohn trösten, Kunden informieren und all ́ das, was man vor einer längeren Alpenmission noch regeln sollte.

Am Samstagmorgen des 5. Dezember besteige ich also – bepackt wie ein indischer Lastenelefant – den ICE via München, wo mich Katrin sechs Stunden später in Empfang nimmt. In ihrem gefühlten 20 Jahre alten Passat geht es dorthin, wo wir uns seit frühester Kindheit am wohlsten fühlen. In die Berge. Dorthin, wo uns die Lust an der Luft den Atem raubt und wir automatisch tiefer inhalieren, weil wir wissen, dass das hier noch richtig gesund ist.

Kitzbühel empfängt uns kühl und mit Schneefall. Im Dunkeln müssen wir das uns zugedachte Skilehrerheim in der Schattbergsiedlung finden, die sich ganz in der Nähe der berühmten Hahnenkammbahn befinden soll. Nachdem wir zwischenzeitlich tief verschneiten Vorgarten einer großzügig angelegten Villa herumgestapft sind, stellen wir alsbald fest, dass sich unsere, etwas bescheidenere Bleibe, auf dem Nachbarsgrund befindet

Miro, ein sympathischer Pole Anfang 30, ist schon vor einer Stunde eingetroffen und scheint sichtlich erleichtert darüber zu sein, dass er nicht mehr allein ist. Müde und mit glanzlosen Augen schauen wir uns die Räumlichkeiten an. Was wir sehen reicht, um verwöhnten Zeitgenossen psychologische Betreuung zuzubilligen. Uns wird klar, dass wir den günstigen Unterbringungspreis von 170 Eurotalern für elf Tage mit einem weitgehenden Verzicht auf hygienische Standards bezahlen werden. Auch Katrin, eine Frau zum Pferdestehlen schluckt kurz. Nach einer schnellen Worst Case Analyse entscheiden wir uns für das einzige Zweibettzimmer auf der Bel Etage mit Balkon, Kleiderschrank und Waschbecken samt Spiegel. Andere trifft es härter. Nach der Devise „wer zu spät kommt, den bestraft sein Lager“, müssen spätnachts eintreffende Skilehreraspiranten ihr müdes Haupt auf Matratzen ohne Rost im Fünfbettzimmer betten und aus dem Koffer leben. Nach einem schnellen Bierchen in der ungemütlichen Küche kehrt Ruhe ein. Dass es sich dabei um die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm handelt, ahnen wir nicht.

Rudi Sailer Senior, Leiter der Skischule, Bruder des österreichischen Jahrhundertsportlers Toni und selbst ehemaliger Rennläufer und Olympionike, hat sich mit Petrus abgesprochen

und gleich zum Einstand bei seinen Roten Teufeln eine Wetterhölle zusammen gebraut. Das Thermometer zeigt Minus 17 Grad. Genau die richtige Temperatur um daitschen Anwärtern Anspruchsdenken, Wehleidigkeit und Selbstüberschätzung auszutreiben. Als wir die Gondel der Fleckalmbahn in Kirchberg bei Kitzbühel verlassen, empfängt uns ein eisiger Schneesturm, dem die Anno 1978 in den Dolomiten erstandene Ostersonnenskijacke nichts entgegen zu setzen vermag. Meine Hände stecken in Skihandschuhen, die den Namen nicht verdienen und wenige Zentimeter weiter unten nimmt eine andere Geschichte ihren schmerzhaften Anlauf. Meine guten alten Skischuhe sind mutiert. Oder sind es die Füße, die mir meinen letzten Marathonlauf noch übel nehmen? Ich beruhige mich damit, dass es doch immer ein paar Tage braucht, um sich den alpinen Bedingungen anzupassen. Doch das soll ich im Laufe der nächsten Tage noch bereuen.

Der Großwetterlage entsprechend, fällt die Begrüßung unseres Ausbilders frostig aus. Beppo heißt der Bilderbuchtiroler, der von nun an über Wohl und Wehe unserer Karriere befinden wird. Sein Urteil wird maßgeblich darüber entscheiden, ob das Dasein auf zwei Brettern, die mir schon immer auch ein zweites Leben bedeutet haben, formidablen neuen Schwung erfährt oder sich in einem einsamen Ziehweg verliert. Ich beruhige mich damit, dass ich zumindest in punkto Ski bestens ausgerüstet bin. Ralf, ein Freund aus Berlin, hat mir seinen Atomic Slalom Carver Ski ausgeliehen. Also einen Ski der Marke, die hierzulande schon aus Lokalpatriotismus gerne gesehen wird. Ein Atomic sollte dann auch fünf Wochen später die weltberühmte Abfahrt auf der Streif in Bestzeit attackieren. Allerdings von Schweizerfüßen dirigiert, was den Töchtern und Söhnen der Alpenrepublik gar nicht gefallen hat. Aber der Reihe nach.

Unser Kurs beginnt mit einer kurzen Demonstration des so genannten Eigenkönnens. Jeder der insgesamt neun Anwärter muss unter den aufmerksamen Augen von Beppo einen mäßig geneigten Hang obi schwingen. Souverän wedele ich die kurze Strecke hinunter. Doch weder Lob noch Kopfnicken. Stattdessen gibt Beppo in wenigen Worten – merke: der Tiroler an sich fasst sich gerne kurz – zu verstehen, dass ich „zu weit hinten sitze“ und „sich dös nit ausgeht“. Auch Katrin, die schon als 3-jährige in St. Anton am Arlberg bei Karl Schranz höchstpersönlich das Bretterln erlernte, erntet kein Wohlwollen. Mir wird klar, dass wir uns hier im doppelten Sinne warm anziehen müssen. Als wir gegen 13 Uhr mit beschlagenen Skibrillen in eine typische Tiroler Hütte hereinpoltern, dauert es, bis sich die verfrorenen Gesichtszüge wieder entspannen. Doch kaum ist die Fritatensuppe mit Brot ausgelöffelt, geht’s schon wieder aussi. Wenn man jetzt wenigstens mal 15 Minuten nach Herzenslust Skifoahn könnte. Doch daran ist nicht zu denken. Beppo nimmt seine Aufgabe sehr ernst und liebt den theoretischen Vortrag. Wir stehen derweil stocksteif am Hang und frieren

jämmerlich. Meine Füße spüre ich so wenig wie meine Hände. Hinzu kommen deprimierende Übungen, die wir zuletzt im Alter von sechs Jahren gefahren sind. Schneepflug und Kurven an einem Hang, der diese Bezeichnung nicht verdient. Natürlich hat das einen tieferen Sinn. Denn je langsamer man fährt, umso schwieriger ist es, dem geforderten alpinen Fahrverhalten nachzukommen.

Gegen 15 Uhr entkommen wir endlich der weißen Hölle vom Hahnenkamm. Wenig später finden wir uns müde und abgekämpft in der schmuck- und fensterlosen Allzweckhalle der Gemeinde Kirchberg wieder. Theorie steht auf dem Programm. Materialkunde, Schutz der Umwelt, methodische Grundsätze, Erste Hilfe und noch mehr von dem was, ein Skilehrer später ahnungslosen Anfängern vermitteln soll. Allein der Geruch von 300 schwitzenden Probanden verschlägt einem den Atem. Die Aufnahmefähigkeit geht gen Null und wir amüsieren uns über diejenigen, die den Strapazen des Tagesnichts mehr entgegen setzen können und sitzend eingeschlafen sind.

Zwei Stunden später verlassen wir die Halle. Draußen ist es dunkel und der Schneefall einem Eisregen gewichen. Also zuerst mal blinde Scheiben frei kratzen. Wir fluchen was das Zeug hält und wollen endlich nach „Hause“. Dort angekommen fallen wir todmüde in unsere Betten. An eine Nachbearbeitung der Theorie ist nicht zu denken. Schließlich müssen wir um sieben Uhr Morgens wieder raus und brauchen jede Stunde Schlaf.

Die folgende Woche erinnert fatal an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Ein Tag gleicht dem anderen. Zudem wird es immer kälter. Der Himmel ist mal grau, mal nebelverhangen und der Wind scheint uns den Wunsch, Skilehrer werden zu wollen, aus dem Hirn blasen zu wollen. Meinen Füßen ist trotz teurer Skisocken nicht mehr zu helfen. Sie sind beleidigt und lassen mich das bei jedem Schwung spüren. Notgedrungen wird die knapp bemessene freie Zeit genutzt, um diverse Skischuhe auszuleihen. Doch auch Marken wie Lange oder Rossignol scheinen nicht für meinen Leisten ausgelegt zu sein. Allein der legendäre Strolz könnte eventuell Linderung verschaffen, aber der Preis schreckt mich ab. Also, Zehen zusammenkneifen, salben, verpflastern und durch. Sind ja nur noch ein paar Tage, denke ich und tröste mich damit, dass ich mich nach bestandener Prüfung für die Weihnachtstage nach Berlin absetzen und die Füße hochlegen kann.

Am neunten Tag endlich die Wetterwende. Nach Durchstoßen der Wolkendecke in der Kabine der Bergbahn empfängt uns oben blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Wenn es auch noch bitter kalt ist. Das schmerzlich vermisste Sonnenlicht entfaltet seine heilende Wirkung. Der Schnee ist nicht länger stumpf. Er glitzert. Hatten wir bisher oft nur

100 Meter Sicht, eröffnet sich uns nun erstmalig das grandiose Bergpanorama der Kitzbühler Alpen. Auch der österreichische Bergkönig namens Großglockner lässt sich in der Ferne ausmachen. Sogar Beppos Miene hellt auf. Zwar ist er immer noch der Meinung, dass ich beim Kurven aussehe, als würde ich „a Handy am Ohr haben“, doch immerhin kommt ihm schon mal ein „dös geht sich aus“ über die Lippen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich pauke wie alle anderen Theorie auf Teufel komm raus. Noch zwei Tage bis zur Prüfung.

Genau einmal sind wir ausgegangen und haben Kitzbühel bei Nacht erlebt. Als Russen! Katrin überrascht uns mit einer erstaunlichen Anzahl von mitgeführten Pelzmützen. Zusammen mit unserer Festtagsgarderobe werden wir dem Klischee der reichen Biznessmen durchaus gerecht. Ein paar pseudorussische Redensarten reichen aus und die Ehrfurcht der hiesigen Gastronomie wird uns ad hoc zuteil. Natürlich wundert man sich anfangs über unsere Getränkewünsche, aber wahrscheinlich denken sich die Herren der Edelschänken, dass die Russ halt einmal low profile unterwegs sind. Spätestens im Fünferl ist eh ́ nicht mehr auszumachen, zu wem welche Magnumflasche gehört. Wir lassen uns vom alkoholisierten Frohsinn anstecken und schunkeln zu Alpenevergreens wie Skifoahn, Heim nach Rosenheim und Speedy Gonzales.

Das Lokal ist proppenvoll und selbst, wenn man umfallen wollte, würde der Platz dafür nicht ausreichen. Dank Katrin, die wie eine russische Zarin auftritt, haben wir schnell einen lebensfrohen beleibten Sponsor gewonnen, der uns frei hält. Gegen 4 Uhr in der Frühe kehren wir in zurück. Der Tag danach macht uns klar, dass sich Aprés Ski und Ausbildung zusammen nit ausgeht. FORTSETZUNG FOLGT AM 10. FEBRUAR 2015

„Denn Skifoan is des leiwandste …“ ROTE TEUFEL

– Mein Leben zwischen Himmel und Hölle

Wir Sonntagskinder

Sonntage halten selten, was sie versprechen. Schon als Kind verabscheute ich die erzwungene Sonntagsruhe mitsamt den verstaubten Ritualen. Den meisten Mitmenschen verdüsterte der unabwendbare Kaltstart in den nahenden Alltag die Seele. Oft hatte ich den Eindruck, dass ein Großteil der Erwachsenen, von den passionierten Sportlern und Lebenskünstlern einmal abgesehen, schlicht nichts mit sich anzufangen wusste. Eine willkommene Ausnahme bildeten hingegen immer die Sonntage, an denen „wir“ oder eine(r) von „uns“ in einem Finale stand(en). Sei es im Wasser, auf Asche, eisigen Pisten, heißem Asphalt, federndem Parkett oder auf heiligem Rasen. So wie am 7. Juli 1974. Wir hatten uns ins Endspiel der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land gekämpft. Nun ging es unter dem Hightechgewebe des Münchner Olympiastadions bei strahlendem Sonnenschein gegen die Niederlande. Alles andere als ein Sieg – das war schon vor Anpfiff der Partie klar – ging gar nicht. Als 14jähriger spielte ich selbstverständlich auch. Es gab für mich damals nichts Schöneres, als mit der Nummer 1 auf dem Rücken zwischen kantigen Vollholzpfosten hin- und her zu fliegen. Torhüter stehen im Mittelpunkt. Von ihren Reaktionen hängt es ab, ob Millionen Menschen aufatmen, aufstöhnen oder ausklinken.

Eine Katze aus Anzing wurde an diesem Sonntag zum „Man of the Match“. In der dramatischen Schlussphase des Spiels hielt Nationalkeeper Sepp Maier unseren Müller-Vorsprung, indem er alle Geschosse, die von unentwegt anstürmenden Holländern auf unser Tor abgefeuert wurden, wahlweise festhielt, weg faustete oder anderswie unschädlich machte. Was deutschen Tormännern wie Hans Tilkowski acht Jahre zuvor, Toni Schumacher und Oliver Kahn 18 bzw. 28 Jahre später an finalen Sonntagen versagt blieb, geschah. Wir wurden Weltmeister und dieses Gefühl war neu und wunderbar.

Morgen spielen wir wieder ein Finale. Nicht daheim, sondern weit weg im Süden. Da, wo wir vor wenigen Tagen noch das Mutterland des schönen und siegreichen Spiels vermuteten . Mein achtjähriger Sohn Felix entdeckt zurzeit den Torwart in sich und fiebert diesem besonderen Sonntag genau so entgegen wie ich vor ziemlich genau 40 Jahren. Diesmal geht es gegen die Argentinier und – soviel steht jetzt schon fest – alles andere als ein Sieg geht gar nicht. Schließlich steht ein Neuer im Tor.

Alles so schön bunt hier.